第97回ブログで朝鮮半島の古代史を概括しました。

また、4世紀における日本と百済・伽耶の関係については第111回ブログでやや詳しく言及しました。しかし、それでもまだ足りません。

今後、5、6世紀までの日本の古代史に触れるには、遠交近攻が渦巻く朝鮮半島情勢、特に高句麗との確執、ならびに伽耶諸国の隆盛から衰亡まで、それらを一貫した通史として、さらに詳しく知っておく必要があります。

同時に、日本がどのように絡んでいたのか、出来る限り確認してみます。

3世紀までの朝鮮半島

紀元前1000年頃までの朝鮮半島南部には、縄文人やシナ江南地域と同じ原アジア人の韓族が住んでいました。彼らは、北部に居を構えたツングース系(騎馬民族系)の朝鮮族(濊族・わいぞく)とは異なる文化をもっていました(第37回ブログ)。

紀元前300年過ぎには、騎馬民族系の朝鮮族が半島北部をまとめ、古朝鮮が出現します。箕氏朝鮮(きしちょうせん)と呼ばれていますが、実態はよく分かっていません。

この頃の東アジアは、『山海経』(せんがいきょう)によると、

<蓋国は鉅燕の南、倭の北にあり。倭は燕に属す>

とありますが、この頃に九州北部が、遼東半島あたりまで支配していた「燕」のような、遠く離れた国に従っていたとはとても考えられません。

また『漢書地理志』には、

<夫れ楽浪海中に倭人有り、分かれて百余国と為る。歳時を以て来り献見すと云ふ>とあります。

しかしこれらの「倭」や「倭人」が日本列島を指しているとは考えられず、日本列島の実態も不明です(第61回ブログ)。

ただ、半島と列島の両地域間には、縄文時代の昔から通交のあったことは間違いなく、すでにこの時期、九州北部には雑多なムラ・クニが誕生していたはずです(第62回ブログ)。

紀元前190年頃には、シナ系の衛満が建国した衛氏朝鮮に置き換わり、韓族は半島最南部に追いやられてしまいます。

<武光誠氏の著作から転載>

皮肉なことに、それまで未開の地とみなされていた朝鮮半島が、衛氏朝鮮の三代の王の間に開けたため、漢王朝が領土的野心を持ち始めます。

そして紀元前108年、前漢の武帝が衛氏朝鮮を滅ぼして、楽浪郡など4郡をおき、半島の大半を直轄します。シナによる植民です。

<武光誠氏の著作から転載>

その後、313年にツングース系騎馬民族を主体とする高句麗によって楽浪郡・帯方郡が滅ぼされるまで、シナによる半島の統治が続きました。

3世紀の朝鮮半島には、シナが直轄した楽浪郡・帯方郡のほかに、半島東部に濊、半島南部には馬韓・辰韓・弁韓の三韓がありました。

『三国志』の韓伝によれば、韓族である馬韓は50余国から成り、戸数は十余万戸とされています。また辰韓と弁韓はそれぞれ12国から成立し、あわせて4、5万戸であったといいます。

4世紀までの半島南部には統一国家と呼べるものは存在せず、南部には雑多な小国(クニ)が並び建っていました。筆者は、多くの文献の表現(第61回ブログなど)から推して、半島最南端には「倭」「倭人」と呼ばれた集団(クニではない)もいたのではないかと考えています。

<3世紀の朝鮮半島と倭人の居住地(武光誠氏の著作から転載)>

313年、高句麗が楽浪郡と帯方郡を滅ぼして半島北部を確保したことに対抗し、346年には伯済国から興った百済が馬韓50余国を統一し、356年には斯盧国(しろこく)から興った新羅が辰韓を統一します。

これについては、騎馬民族系の支配者が、それまで韓族が主体だった地域に、それぞれ百済と新羅を建国したとする見方もあります。

以下、各国・各地域の興亡と日本列島との関わりを通史的に5世紀頃まで追ってみます。

高句麗の建国と勢力拡大

『三国史記』によれば、高句麗は紀元前37年に朱蒙(しゅもう)が建国したことになりますが、朱蒙の物語は史実ではありません。しかし、文献史学的にも考古学的にも高句麗の登場はこれよりもやや古いと見られています。

例えば、高句麗という固有名詞が現れる最も古い記録は『漢書』の「地理志」で、玄菟郡の首県として高句驪県の名が登場します。玄菟郡の設置は前漢の武帝の時代、前107年です(楽浪郡・真番郡・臨屯郡の設置より1年早い)。

これを「建国」と呼ぶべきかやや疑問ですが、少なくとも高句麗の政治的な結集は『三国史記』に記録されているよりも早い段階に行われたと考えられます。

<武帝が置いた玄菟郡(武光誠氏の著作から転載)>

高句麗の当初の中心地は、玄菟郡の中の渾江(こんこう)流域から集安のある鴨緑江流域にかけての地域でした。

<鴨緑江・渾江・集安(ネットから転載)>

高句麗人たちは「那」または「奴」とよばれる多数の地縁的政治集団を形成し、各那集団は首長連合を形成していたと考えられます。シナの史書は有力な那集団として桓奴部、絶奴部、消奴部、灌奴部、桂婁部と呼ばれる五族(五部)の存在を伝えています。

漢は、高句麗人の郡県統治を目指しますが、高句麗人は容易に服属せず、漢の郡県と抗争を繰り返します。紀元後、高句麗の勢力は拡張し、1世紀ほどの期間にわたり、遼東、玄菟などを繰り返し襲撃し続けました。

この間、沿海地方からシナ東北地方にかけて、ツングース系もしくは騎馬民族系の挹婁(ゆうろう)、扶余(ふよ)、東沃沮(ひがしよくそ)、北沃沮など多くの国が建国しています。一方、半島南部は、馬韓・辰韓・弁韓という3つのまとまり(後述)に集約されていきます。

後漢で2世紀末に起こった黄巾の乱(184年)と、その後の中央政府の統制力低下によって後漢が分裂状態に陥ると、遼東地方では後漢の地方官だった公孫康(こうそんこう)によって公孫氏政権が建てられます。3世紀初頭、公孫氏は楽浪郡を支配した後、韓族・濊族へ対処するために南半分を分割して帯方郡を設置しました。

<武光誠氏の著作から転載>

<武光誠氏の著作から転載>

この時期、九州北部では伊都国連合と邪馬台国連合が対峙していたと考えられます(第63回・72回ブログ)。朝鮮半島との交易では「原の辻~三雲交易」が隆盛し、3世紀後半から西新町を交易拠点とする「博多湾交易」として継続し、4世紀前半に最盛期を迎えます(第64回ブログ)。

高句麗は、漢の滅亡(220年)後に中原を支配した魏と結び、司馬懿(しばい)の魏軍が公孫氏を討伐する際には支援もしたが、公孫氏が滅亡した後の244~245年には魏と衝突します。昨日の友は今日の敵!

一方、公孫氏政権の滅亡(238年)は、卑弥呼が魏に遣使(239年)する契機にもなりました(遣使舟については第53回ブログ参照)。

魏との一連の戦いで高句麗は多大な損害を受けますが、高句麗はこの戦争の敗北から立ち直り、4世紀前半には、従来からの五部体制を維持しつつも国王への権力集中(戦時に全権を掌握する王:第14回ブログ)が推し進められ、加えて官位制度が整備されました。

魏・蜀・呉が鼎立したシナを統一した西晋がやがて混乱したのに乗じて、高句麗は遼東地方への進出を図り、311年には丹東を攻略して朝鮮半島の郡県をシナ本体から切り離し、さかんに楽浪郡や帯方郡を攻撃しました。313年には楽浪・帯方両郡が相次いで滅び、高句麗は朝鮮半島北部の支配を確立します。

それでも楽浪郡の故地には多くの漢人が残留し、新たにシナの戦乱を逃れて流入した漢人もここに加わります。高句麗は平壌を新たな拠点として確保する一方で、彼ら漢人に対しては緩やかな支配で臨みました。更に北方では夫余を攻撃してその本拠地を支配しています。

<3世紀の東アジア(武光誠氏の著作から転載)>

同時期に勢力を強めた鮮卑が遼東に勢力を拡張し、高句麗と直接対峙するようになります。高句麗の故国原王(在位331~371年)は鮮卑との対峙という難局を何とか乗り切ったが、これにより高句麗は大きな打撃を受けます。

この頃、朝鮮半島中央部で新たに馬韓諸国を統合して建国した百済の近肖古王によって、帯方郡のあった地域が奪われてしまいます。故国原王は369年に百済攻撃に乗り出したが敗退し、371年にも再び百済を攻撃したがこれも敗れ、逆に平壌を攻撃した百済軍との戦いで流れ矢にあたり戦死しました。

故国現王の戦死によって高句麗は混乱したが、後を継いだ兄弟王(在位371~391年)によって、前秦との関係強化に努める一方、国制の立て直しに邁進します。前秦は南北朝時代の「五胡十六国」の一つで、351年に建国、一時は華北を統一したが、南下して東晋に大敗、394年に滅亡した国です。

この頃、高句麗には仏典・仏像がもたらされ、375年には寺院が建立された。これが高句麗への仏教公伝とされています。

また同年には教育機関として大学が設けられ、東アジアでは最も早く律令が制定されます。更に国社・宗廟、礼制の整備が行われ、こうした積極的な国内政策を通じて国力の回復が図られました。

以上のように、高句麗は漢の支配から自立し、3世紀以降、魏・西晋・南北朝時代のシナ歴代王朝や扶余、挹婁(ゆうろう、後の靺鞨)、百済、新羅、倭など周辺諸国と攻防を繰り広げ、5世紀には最盛期を迎えます。

百済の建国

『三国史記』(1143年成立)の記載に基づくと、百済の建国は紀元前18年ですが、これは後世の創作であって、そこから歴史上の出来事を復元するのは困難です。

史実としては、前述したように、馬韓諸国のなかの伯済国を母体として290年頃から徐々に馬韓の地に勢力を拡大し、近肖古王(在位346~375年)の時代には馬韓にあった小国の大半(栄山江流域を除く?)を支配下に置きます(346年)。

こうしたことから、中央集権的な国家としての百済の出現は4世紀半ば以後のことと見られています。

4世紀後半の百済は、北側の高句麗と武力衝突を繰り返します。近肖古王治世下の371年、前述したように高句麗の平壌城を陥落させ、故国原王を戦死させる戦果をあげ、この頃から百済は外国史料に登場し始めます。

平壌占領の翌年には百済の使者が初めて東晋に遣使し、近肖古王は鎮東将軍領楽浪太守として封建されています。これにより、近肖古王の地位は初めてゆるぎないものとなります。

おそらく故国原王を討った頃に日本(ヤマト王権)との通交も始まり、372年に七支刀(七枝刀、ななつさやのたち)と呼ばれる儀礼用の剣が倭国王へ贈られたことが『日本書紀』にも記されています(第91回ブログ)。高句麗と対峙するために日本との通交の端緒を開いたということでしょうね。

それにしても、この場合の倭国王は「さき」の政権と思われるが、いったい誰のことでしょうか?

近肖古王は『日本書紀』では照古王と表記されており、369年の日本軍による比自㶱(ひしほ)など七国の平定を記念するため、七支刀が献上品として選ばれたという見解(第91回ブログ)もあるのですが、この時代に朝鮮半島南部で日本による軍事行動が実際に、しかも広範囲に行なわれたのか疑問です。

4世紀の百済・新羅・ヤマト王権はいずれも広大な版図を有していたわけではなく、日本全体が一体となって大規模な軍事行動を起こしたとは考えられません。卓淳国や加羅国など伽耶七国にしても、洛東江河口部から中下流部までの範囲に点在していた部族国家群です。『日本書紀』は、5世紀の百済王による軍事行動に潤色を加えて神功の事績とした可能性があります。『日本書紀』固有の歴史観か……。

また、倭人が新羅(慶州)や伽耶諸国に侵入していたことは史実ですが、その倭人とは、朝鮮半島で軍事行動に関与した倭人や特段の帰属意識を持たない倭人であった可能性もあり、彼らの活動が『日本書紀』に記されたのかもしれません。

『三国史記』によれば近肖古王の治世に百済に文字が伝わり、初めて記録がされるようになったといいます。

これらから、近肖古王の治世は百済が朝鮮半島における有力な国家の1つとして台頭した時期と言えます。

時代が進むと、百済には多様な集団が関わるようになります。日本との連携強化が進み、権力層に日本の姓氏を帯びる集団(倭系百済官僚)が登場し、また楽浪遺民・帯方遺民と呼ばれるシナ系人士などの多様な集団が権力内部に取り込まれ、これらを通じて百済は発展していきます。

新羅の建国と発展

新羅の建国は「新羅本紀」によれば紀元前57年ですが、これは伝説的色彩が強く後世に造作されたものであることが明らかにされています。

新羅の前身は朝鮮半島南東部にあった辰韓12国のうちの1つ、斯蘆国であり、4世紀初め頃に辰韓と呼ばれた地域の一部(北東部)を統一したことから、建国年を3世紀前半(320年頃)とする説もありますが、実際の建国は辰韓の広域を支配した356年頃という説が有力です。

『三国史記』の「新羅本紀」は、「辰韓の斯蘆国」の時代から含めて一貫した新羅の歴史としているが、史実性があるのは4世紀の第17代王の奈勿尼師今(在位356~402年、なこつにしきん)以後であり、それ以前の個々の記事は伝説的なものであって史実性は低いとされています。

当初は「斯蘆」(しろ、さろ)と称していたが、「新羅」を正式な国号としたのは503年のことです。

また、文献史料で確認できる新羅の初出記事は、377年に高句麗とともに(高句麗の影響下で)前秦に朝貢したという記事であることから、史学的にも4世紀頃を建国の時期とするのが妥当のように思います。

新羅の登場は高句麗と密接にかかわっています。「新羅本紀」は、初期の新羅は高句麗に従属的な地位にある中で、建国初期からたびたび倭人の侵入があり、戦いを繰り返していたことを記録しています。また、西隣りの百済、それに同調する伽耶諸国とも対立しており、それらに対して倭が軍事支援を行っていたとも伝えられています。

「新羅本紀」の倭人侵入記事には、2~3世紀頃、さかんに「倭人」「倭兵」「倭軍」が新羅に侵入したという表現が見られますが、この「倭」はヤマト王権、九州北部の倭人、朝鮮南部の倭人を指すなど諸説あります。

第61回ブログでも確認したように、倭人すなわち日本列島人とは必ずしも言えず、倭人は朝鮮海峡を挟んでその両岸に広く住んでいた可能性があります。

九州北部にクニの体裁が整って定住者が現れる1~3世紀頃には、広域に活躍する海の集団を指す「倭人」という言葉は残りつつも、その後、九州北部の倭人たちのクニが次第に強く認知されていったということでしょう。

当ブログでは、「倭人」「倭」「倭国」は、古代史学界の通説とは異なる解釈のもと、古代史を綴っています(第61回ブログ)。

学界の大勢は、「倭」はヤマト王権を指すということでしょうが、筆者は、4世紀前半までの時期、九州北部にすら到達しておらず遠く大和の地にあったヤマト王権を、新羅が認識していたとは思えず、「倭」と認識していたのは、せいぜい盛んに通交し、時には小競り合いをしていた九州北部地域、言うなれば邪馬台国や奴国・伊都国であったろうと考えます。

したがって、以下に示すような「新羅本紀」の記述は必ずしも史実とは言えないのですが、そういうことがあってもおかしくないような気もします。

つまり、この記事が、九州北部にあった「倭」すなわち邪馬台国が、それまでさかんに新羅と通交していたが、断交に至り、邪馬台国の最後につながったことを意味しているとも考えられるのです。

「新羅本紀」の記述とは、以下の通り。

300年に、倭国と使者を交わし、3月には楽浪・帯方の2国が帰服してきた。

312年、倭国王から子のための婚を要求。新羅は6等官の阿飡急利の娘を嫁として送った。

344年、倭国は再び婚を要求したが、新羅は、娘は嫁に行ったとして断った。

345年、倭国は国書を送ってきて国交断絶。

346年、倭国は風島を襲撃し、さらに進撃して首都の金城を包囲攻撃した。新羅は倭軍の疲弊するのを待ち、食料が尽きて退却しようとした倭軍を追撃して敗走させた。

筆者は、4世紀前半の「倭」「倭軍」は九州北部地域を指しているが、4世紀半ば過ぎになると、「倭」は(九州北部に足掛かりを設けた)ヤマト王権の息がかかった勢力を意味するようになったと考えています。

以上の内容は、前回のブログで言及した「新羅との断交が招いた九州王権の弱体化?」の記事に関連します。

伽耶諸国の展開

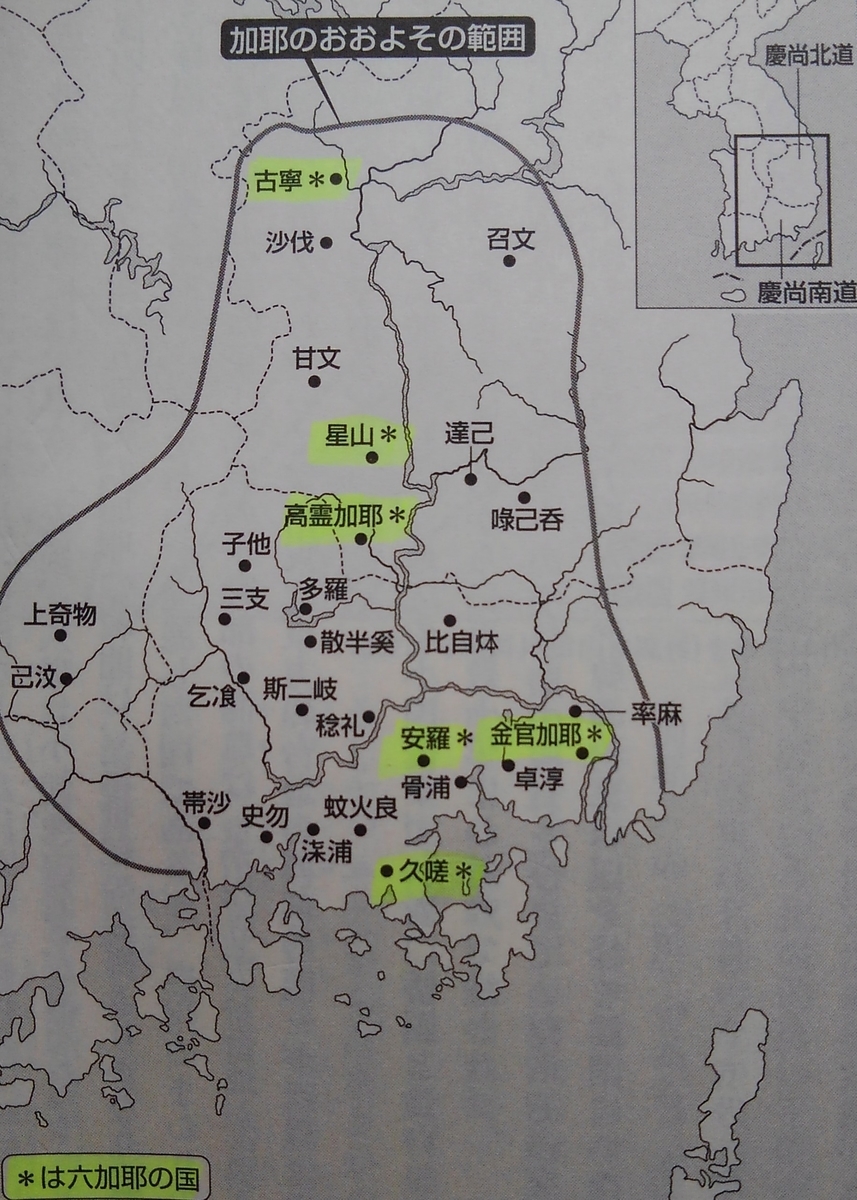

伽耶(加耶、加羅とも表記)は、3世紀から6世紀中頃にかけて朝鮮半島の中南部において、洛東江流域を中心として散在していた小国家群で、弁韓諸国と、馬韓・辰韓の一部を含みます。

『日本書紀』では、加羅、任那が併記されています。

弁韓では、紀元前1世紀頃に部族集団のムラが形成され、2世紀には狗邪韓国や弁韓諸国と呼ばれる小国家群が出現したと推定されます。

『魏志倭人伝』には、3世紀初頭、帯方郡の使節が狗邪韓国を経由し対馬に渡ったとする記事があります。

馬韓を束ねて百済が興り、辰韓を束ねて新羅が興った4世紀半ば頃、弁韓でも小国の中から興った狗邪韓国が金官伽耶国(任那)として勢力を拡大します。この頃の半島南部は、百済の勢力が優位で、新羅と伽耶は弱小でした。新羅ですら九州北部地域と同程度の領域に過ぎませんでした。

高句麗に対抗するため、百済と新羅が支配地域を拡大して建国に至るまでの間、弁韓(弁辰)は統一されないまま、加耶諸国として小国が分立し、比較的平和に推移しました。この地域は鉄資源に恵まれていたため、貿易黒字による十分な資金の蓄積があり、それぞれが小盆地に囲まれていた地形も幸いし、小国でありながらも独立を維持できたのです。

弁韓(弁辰)は、紀元前2世紀末から3世紀にかけて、朝鮮半島南部における有力な鉄の産地でした。

『魏志東夷伝』の中に、

<弁辰は鉄を出す。韓、濊、倭みな従いてこれを取る。諸々の市(し)買(こ)みな鉄を用い、あたかも中国が銭を用いるが如し。またもって二郡に供給す>

とあります。

弁辰の鉄が貨幣的役割を果たしていたともとれるし、楽浪・帯方の二郡にも供給されていたことがわかります(第29回ブログ)。

この記事からは、紀元前後の半島南部には、濊人、韓人、倭人が住んでいたとも読み取れます。当時の半島最南端部には倭人と呼ばれた人たちも住んでいたのではないでしょうか(第37回ブログ)。

伽耶は幾つかの自然集落をまとめた邑落(ゆうらく)の集まりにすぎず、邑落を治める首長は旱岐(かんき)と呼ばれていました。これら小国は弱小でしたが、台地や山に囲まれた盆地にあったために、平野に本拠を置く百済や新羅には組み込まれず、独立を維持できたわけです。

しかし、次第に強まる北方からの圧力に対抗するため、4世紀末には首露王(すろおう)を始祖とする金官伽耶国が卓淳国、安羅国などからなる「伽耶南部諸国連合(南加耶連合)」を結成してその盟主を務めるようになります。

『三国遺事』には伽耶諸国の建国神話が記されていて、首露王をはじめとする6人の童子が天から降り、彼らを祖とする「六伽耶」を、金官伽耶、安羅(安羅加羅)、久嗟(小伽耶)、高霊伽耶(大伽耶)、星山伽耶、古寧伽耶としています。

<武光誠氏の著作から転載>

新羅が成立した4世紀頃は、それまで文化的差異が曖昧であった弁韓と辰韓の考古遺物が明確に分化する時期で、小国の連合体がひしめき合っていた朝鮮半島南端部はこの頃から、おおよそ洛東江を境にして東側は新羅、西側は伽耶として異なる政治的・文化的な領域を明確に形成し始めます。

洛東江と蟾津江(せんしんこう)という大河川の間には、半島北部から続く太白山脈があります。伽耶諸国はこの2つの河川流域の平野を中心に営まれていました。

洛東江流域には金海平野があり、河口付近には金官伽耶があり、その周囲には卓淳(とくじゅん)、安羅・多羅・久嗟(くさ)が展開します。

そこから洛東江を遡れば、卒麻、比自㶱(ひじほ)、多羅、高霊伽耶、星山、古寧などに至ります。

洛東江と慶州平野の間には低山地や広い丘陵になっていて、㖨己呑(とくことん)、達己(だっき)などがある。慶州は新羅の都ですが、約200年余りにわたって、新羅に飲み込まれることはありませんでした。

蟾津江沿いには、帯沙(たさ)、己汶(こもん)があります。

4世紀後半の伽耶地域の状況について、『日本書紀』には、369年とされる神功49年3月条に、新羅を征伐するために将軍荒田別(あらたわけ)及び鹿我別(かがわけ)を派遣し、比自㶱(ひじほ)など7国を平定し、さらに西に進軍したため、比利(ひり)、辟中(へちゅう)、布弥支(ほむき)、半古(はんこ)の四つの邑が自然に降伏したとする記事があるわけですが、これは証拠がなく誇張と思われます(第112回ブログ)。

おそらく日本としては鉄などの利権を確保するために「ちょっかいを出した」という小競り合いレベルの伝承が記録されたのだと思います。

4世紀頃から、加耶諸国の列島系遺物に大和産が多く見られるので、ヤマト国との交易が始まった様が窺われます。

これは、ヤマト国が九州北部に至るルートを掌握したことの証と思われます。ヤマト王権は4世紀後半から宗像・岡に楔を打ち込み、それまでの「倭人伝ルート」とは別の「海北道中ルート」で加耶諸国と直接取引するようになります。

ここで一旦切ります。5世紀まで行くのはとても無理!続きは次回に。

参考文献

『現代語訳 魏志倭人伝』松尾光

『ヤマト政権と朝鮮半島』武光誠

『海の向こうから見た倭国』高田貫太

『倭国の古代学』坂靖

他多数